Come sarebbe potuto essere, a fine Cinquecento, navigare da Bologna fino a Cesenatico? Se 5 città sulla via Emilia - Imola, Faenza, Forlì e Cesena, oltre a Bologna - avessero avuto porti e un lungo canale che li collegava direttamente al mare?

Questo era l'obiettivo di Andrea delli Ambrosini, architetto bolognese che dedicò la sua "inventione" al Senato cittadino dopo che gli era "caduto in animo di pensare sare s'altra via ci fosse più breve, ò più atta, ò con minori impedimenti di questa da formare un nuovo Naviglio, che ci conducesse infino al mare".

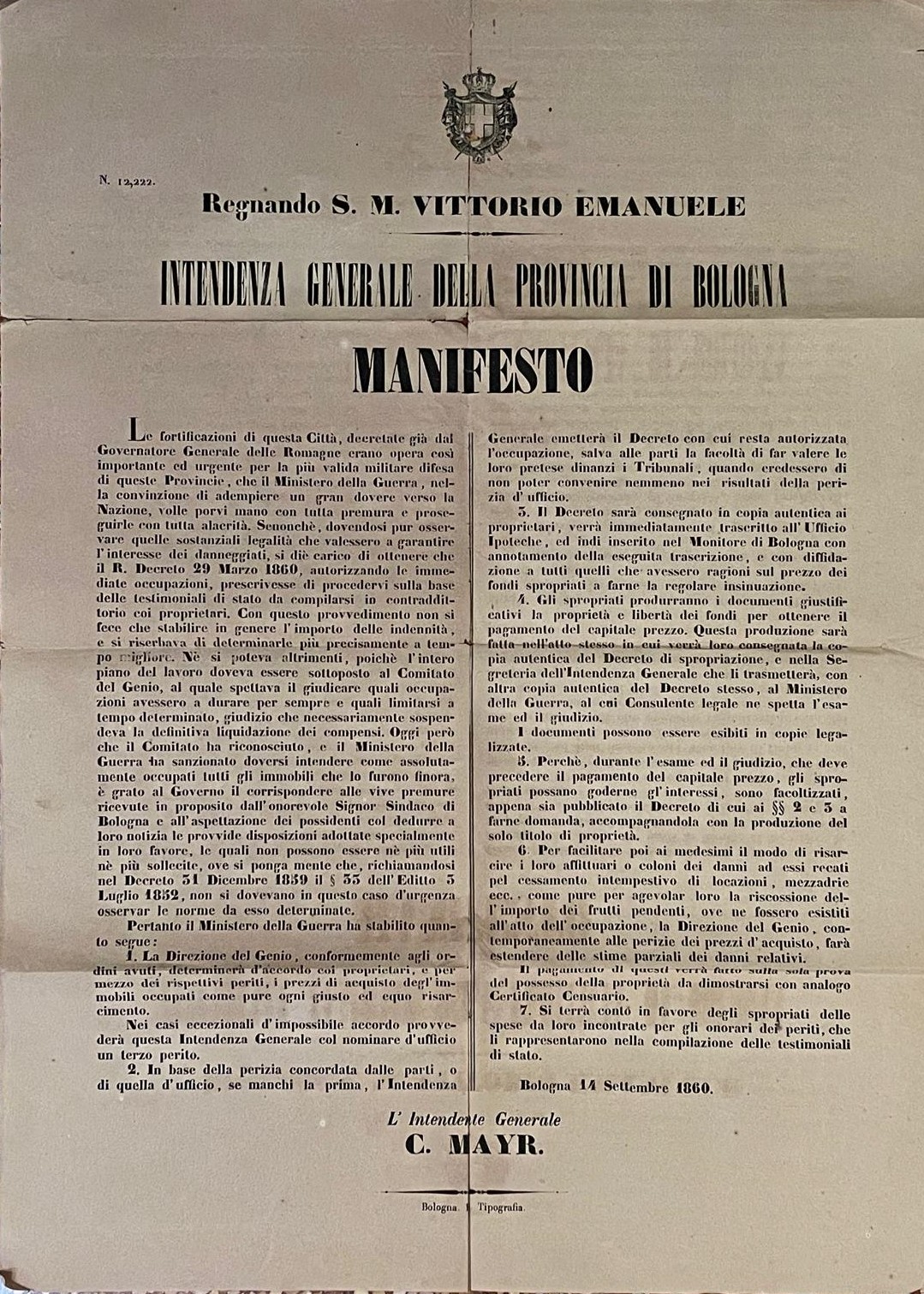

Il prezioso documento storico che descrive il suo progetto visionario, accompagnandolo con una splendida incisione da matrice xilografica, riporta il titolo completo di "Inventione novamente ritrovata del facilissimo modo di far venire le barche del mare à Bologna, col dare Porto à cinque città: Non solo comodo per le mercantie, quanto per utilità grandissima alle sudette città".

Un esemplare è in collezione Archiginnasio, mentre quello che abbiamo il piacere di documentare in questo articolo proviene dalla raccolta privata di Marco Asta, che ringraziamo sentitamente per averci fornito le immagini e concesso la pubblicazione.

La stampa di Ambrosini non è datata ma si può attribuire certamente agli anni del pontificato di Gregorio XIII (1572-1585), di cui riporta lo stemma in alto a sinistra. Antonio Masini nella sua "Bologna Perlustrata" ne circoscrive la pubblicazione a circa il 1580: "Per condurre Navi al Mare, e dal Mare à Bologna, nel modo, che si fà con Sostegni nel presente Naviglio, fu con proportionato dissegno d'Andrea Ambrosini, circa del 1580, proposto di far un'Alveo, ò Stagno (...)".

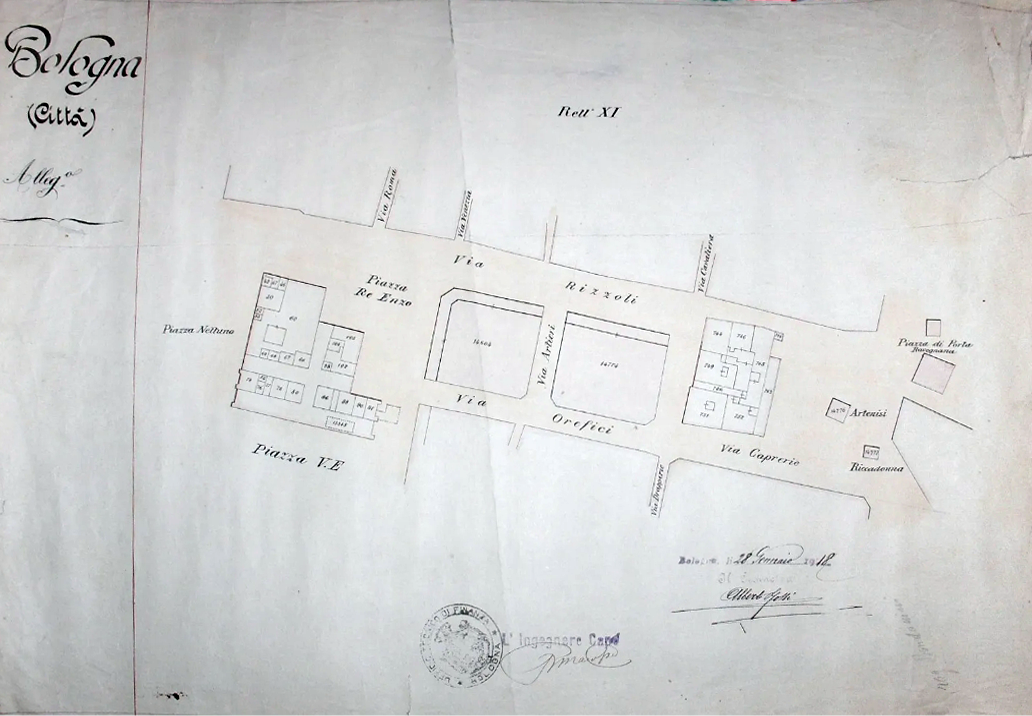

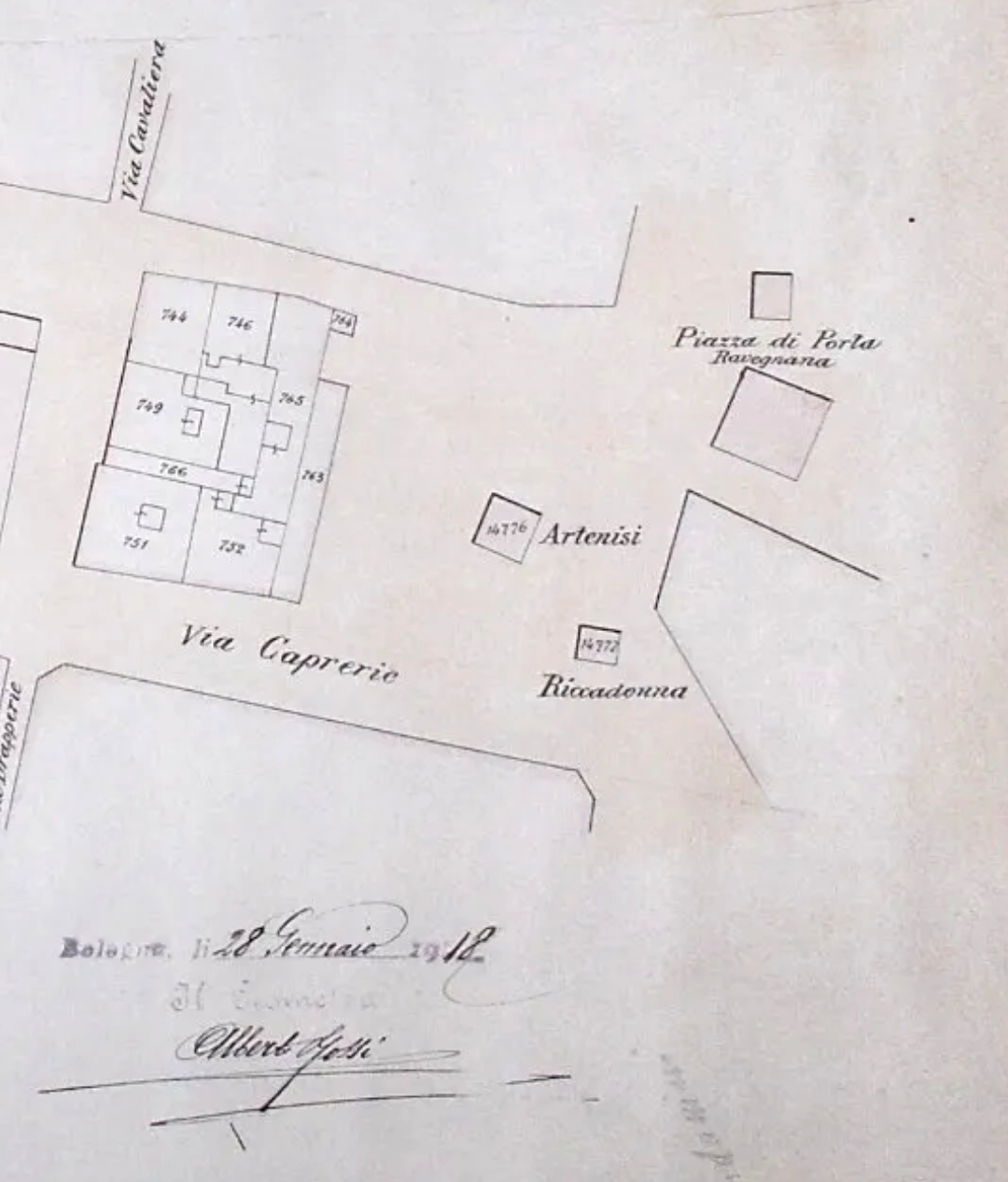

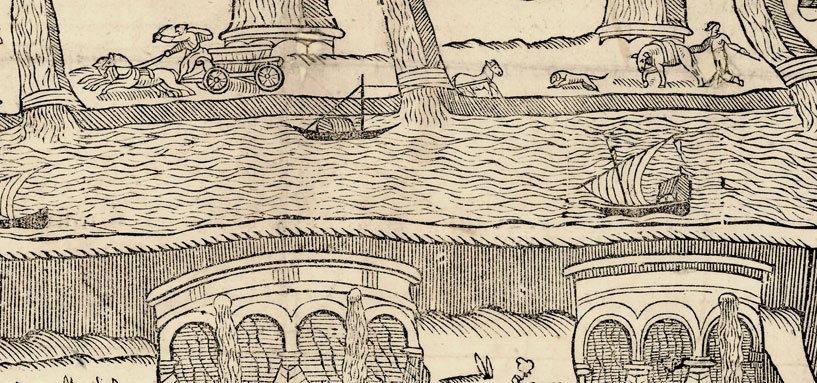

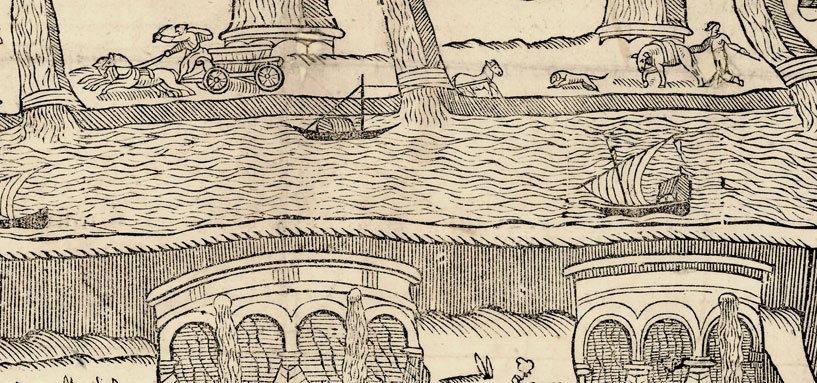

L'opera idraulica, basata su questo "alveo, o stagno", avrebbe seguito una linea retta da Bologna fino al porto di Cesenatico, non lontano dal tracciato della via Emilia. Il primo porto, a Bologna, sarebbe dovuto essere costruito vicino a Porta di Strada Maggiore (Porta Mazzini). Le infrastrutture considerate necessarie alla realizzazione sono "ponti dove bisognasse, sopra quali l'alveo si conducesse fra due salde sponde di muro". Da dove sarebbe dovuta essere convogliata l'acqua? Dall'Appennino attraverso i numerosi mulini: "L'acqua da riempiere questo stagno, vorrei che si prendesse dalla parte verso la montagna, da molti molini, che vi sono et dalla maggior altezza delle palature di detti molini, si conducesse l'acqua fra due argini medesimamente sopra terra nel Stagno".

Nell'incisione sono rappresentati come fonti i fiumi Savena, Idice e Sillaro, con il loro corso "che viene tuttavia presentato nel disegno con alcune incongruenze geografiche (scorrono infatti tutti e tre nel contado bolognese, ma gli ultimi due vengono invece rappresentati tra Imola e Forlì)" (Ceccarelli, 2018, p.126). Per ridurre l'afflusso di acque in eccesso sarebbero serviti "diversi rissoratori fatti in diverse parti di questo alveo" mentre "diversi sostegni" avrebbero dovuto mantenere regolare l'altezza delle acque.

In realtà "l'inventione novamente ritrovata" di Ambrosini pare essere la rielaborazione di un progetto idraulico precedente che probabilmente Donato Bramante - in quegli anni operativo tra Bologna e Romagna e in contatto con l'amico e collega Leonardo da Vinci - propose a Papa Giulio II sul finire del suo pontificato, verso il 1510-1513 (Tuttle, 2001; Ceccarelli, 2018).

Tuttle illustra questo progetto precedente - trascurato secondo lo studioso californiano nella letteratura storica relativa al pontificato giuliano - basandosi su un manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, dal titolo "Proposizione di fare un nuovo Naviglio, e disseccare le valli secondo l'Idea di Giulio II". Secondo Tuttle, il documento è settecentesco ma copia di uno più antico opera di un autore anonimo, quasi certamente bolognese e vissuto a non più di una generazione dalla "felice memoria" del pontificato di Giulio II. Quindi un documento databile verso la metà del Cinquecento (Giulio II morì nel 1513).

Quali sono le principali differenze, dal punto di vista geografico, di questo progetto risalente al periodo di Giulio II rispetto a quello di Andrea Ambrosini? Innanzi tutto il tracciato di quest'altra via d'acqua sarebbe stato più a nord, con sbocco alla Marina di Ravenna e non a Cesenatico. "Da Bologna a Ravenna avrebbe attraversato in direzione ovest-est qualcosa come 85 chilometri, o forse pochi di più" (Ibidem, p.13). Il punto di partenza bolognese inoltre sarebbe stato il villaggio di Corticella, tradizionale punto di arrivo del vecchio naviglio, e non la Porta di Strada Maggiore.

Sempre secondo Tuttle, nell'Inventione di Ambrosini "sono assenti riferimenti espliciti al progetto giuliano, tuttavia le connessioni o i paralleli sono piuttosto ovvi" (Ibidem, p.15). Lo studioso americano considera l'opera di Ambrosini infatti come una delle "svariate e fantasmatiche apparizioni" (per la precisione, la terza) che ha risvegliato, circa 70 anni dopo, il grande progetto della "Proposizione" giuliana, rimasto a giacere dentro gli archivi pontifici (Ibidem, p.19).

Anche il progetto di Ambrosini non fu mai realizzato. Secondo Marinella Pigozzi, nel suo saggio sulla rivista "Il Carrobbio", la Devoluzione di Ferrara allo stato Pontificio contribuì a renderlo inutile e obsoleto. "Non sono mancate proposte alternative [al Navile]. Basti qui ricordare il progetto di Andrea Ambrosini per lo scavo di un alveo artificiale che da Porta Maggiore con andamento parallelo alla Via Emilia avrebbe raggiunto il porto di Cesenatico attraversando gli scali portuali appositamente istituiti di Imola, Faenza, Forlì, Cesena. La sua data, 1580, lo colloca quasi a ridosso del passaggio di Ferrara col suo territorio allo Stato Pontificio (1598), passaggio che avrebbe favorito, o almeno non ostacolato i collegamenti tra i due centri rendendo inutile la proposta (Pigozzi, 1992, p.274). D'altronde "La necessità di scavare una simile infrastruttura derivava (...) dalla volontà di aggirare i pesanti dazi che pretendeva il duca di Ferrara, Alfonso I d’Este, su tutte le merci che transitavano dallo stato ecclesiastico lungo il Po, cercando di favorire invece un percorso tutto interno al territorio delle legazioni" (Ceccarelli, 2018, p.126).

Molto interessante notare come Tuttle attribuisca al prodotto cartografico della stampa di Ambrosini un ruolo determinante nell'inefficacia della presentazione e mancato successo del progetto stesso. "Non vi è dubbio infatti che la xilografia, nonostante la natura didascalicamente informativa - con il suo stile alquanto infantile - dovette contribuire al fallimento della proposta" (Ibidem, p.15).

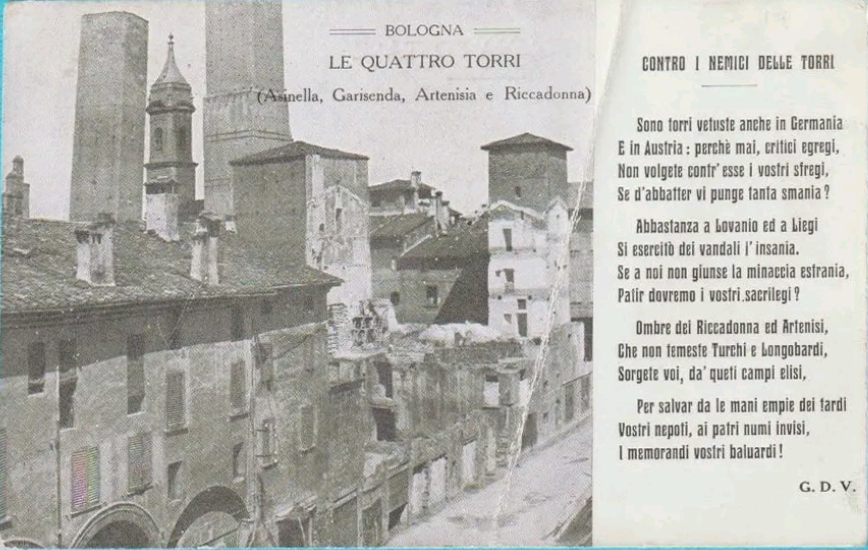

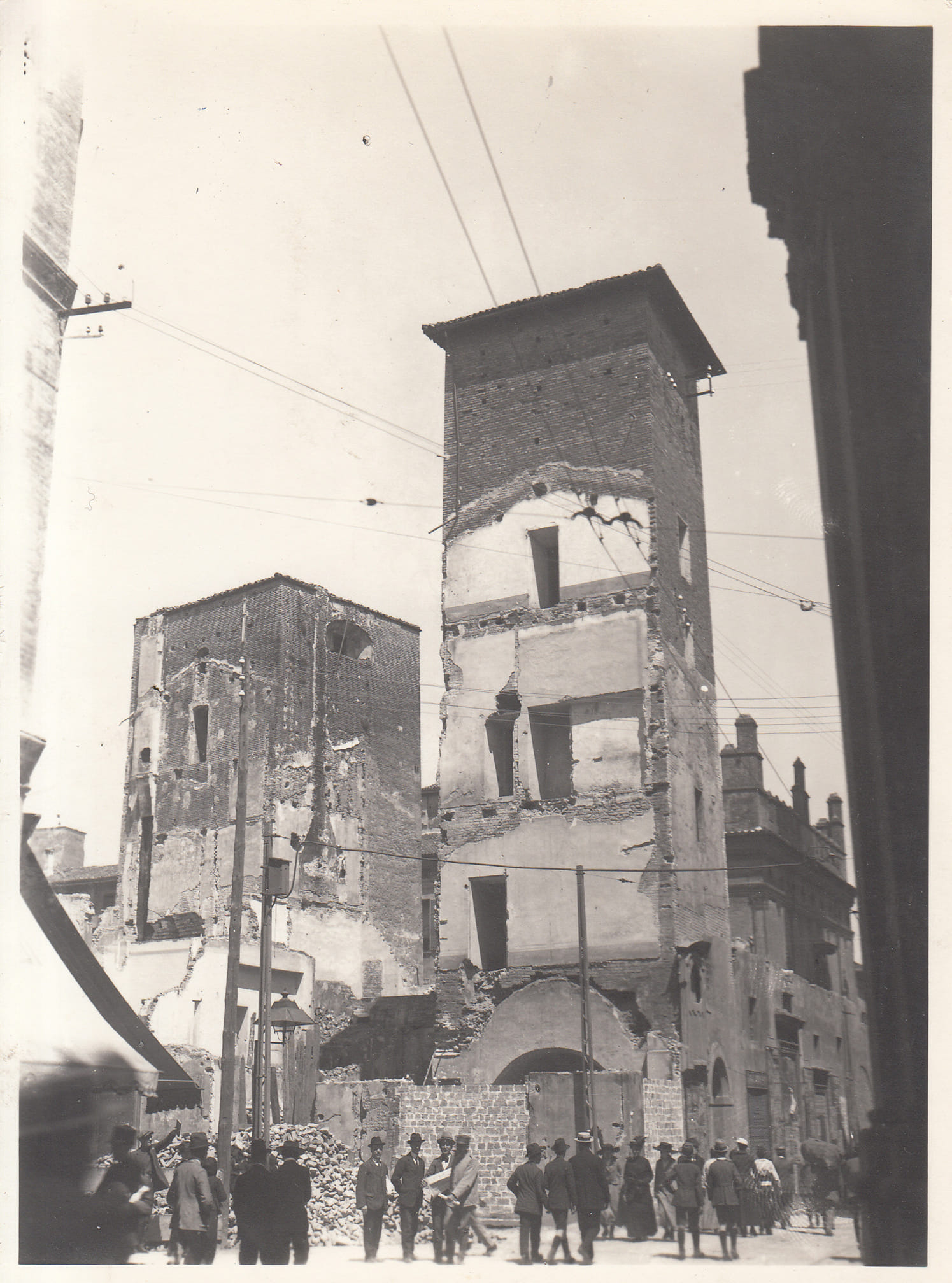

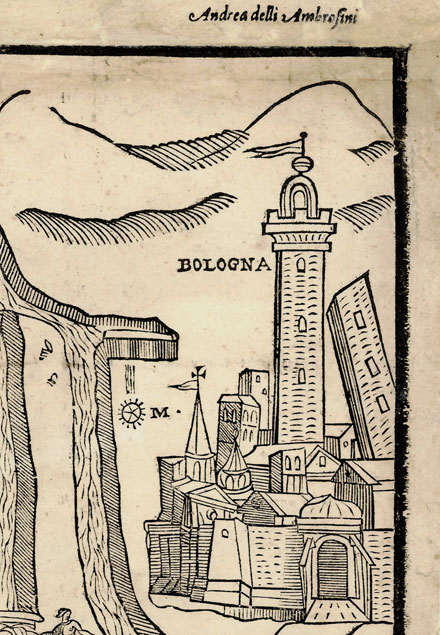

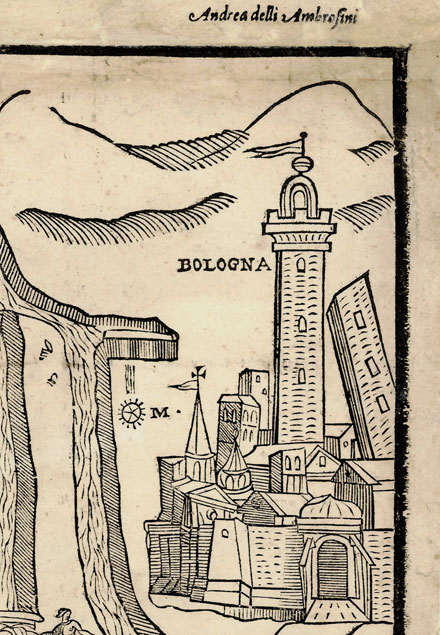

La stampa di Ambrosini è comunque molto interessante dal punto di vista iconografico, in quanto riporta una delle prime incisioni in cui la città di Bologna è rappresentata con elementi raffigurativi realistici (a differenza, ad esempio, della veduta fantastica di Hartmann Schedel nella sua "Cronaca di Norimberga" di fine Quattrocento). Ben riconoscibili, infatti, le sue due torri.

La stampa di Ambrosini è comunque molto interessante dal punto di vista iconografico, in quanto riporta una delle prime incisioni in cui la città di Bologna è rappresentata con elementi raffigurativi realistici (a differenza, ad esempio, della veduta fantastica di Hartmann Schedel nella sua "Cronaca di Norimberga" di fine Quattrocento). Ben riconoscibili, infatti, le sue due torri.

All'opera di Andrea Ambrosini come architetto si deve anche l'edificio della Dogana, sede della Gabella Grossa e conosciuto come la "cisa di lavandèr” (chiesa dei lavandai), eretto nel 1580 al Porto Navile.

***

Appendice storica, sopra un progetto di fabbricare un nuovo canale di navigazione, che da Bologna andasse al mare direttamente.

"Lo storico Masina [Antonio Masini], alla pag.106 della più volte citata sua opera, parla di un progetto fatto nel 1580 da certo Andrea Ambrosini, col quale si pretendeva di aprire un nuovo canale di navigazione che da Bologna andasse al mare direttamente sboccando, al Porto di Cesenatico.

Nell'osservare ch'io faceva i diversi documenti che al presente nostro canale si riferiscono, e precisamente quelli che trovansi nell'Archivio della Gabella Grossa, mi venne fra le mani una carta stampata, e al modo delle mappe, avvoltolata con tela, a due cilindri di legno, la quale appunto contiene il progetto di che si parla. Cotesta stampa però non porta alcuna data, per cui non saprebbesi assicurare, se l'epoca indicata dal Masina sia veramente quella che a sì fatto progetto si riferisce: è vero che quella stampa trovasi avvolta da una carta manoscritta, che porta la data del 1580 per l'epoca di quel progetto; ma potrebbe essere che ciò si fosse fatto dietro l'autorità del Masina, e senza curarsi di meglio accertarsene. Tuttavia, il seguente indizio, è argomento sicuro, onde provare che l'epoca indicata dal Masina non è molto lontana da quella a cui appartiene il progetto Ambrosini. La stampa di che si parla, oltre all'arme di Bologna, porta anche quella della Santità di Gregorio XIII; dunque è indubitato che sotto il Regno di questo Pontefice, un tale progetto ebbe nascimento: ma Gregorio XIII, nato Ugo di Cristofaro Boncompagni, fu esaltato al Trono Pontificio l'anno 1572 e morì l'anno 1585; dunque entro il lasso di questi tredici anni il progetto in quistione dovette avere origine, ed è probabile che ciò seguisse nel 1580. Ma più dell'epoca in cui fu progettato cotesto nuovo canale, interessa di conoscere la sostanza del progetto medesimo; e perciò ho io divisato di trascriverlo quivi per intero e nello stile in cui fu scritto originalmente, acciocchè senza nulla togliere alla sua autenticità, possa ognuno conoscerne i pregi, ed amirare il buon volere del suo inventore.

"Inventione nuovamente ritrovata del facilissimo modo di far venire le barche dal mare à Bologna, col dare Porto à cinque città: Non solo comodo per le mercantie, quanto per utilità grandissima alle suddette città"

Agl'Illustrissimi SS. Senatori di Bologna.

"L'obligo, ch'io tengo con questa nobilissima città, che tanto caramente nel suo grembo mi hà raccolto alevato, e nodrito sino a questo tempo; mi sforza à manifestare alle SS. V. Illustrissime un certo mio pensiero di molti anni, tutto volto ad utile, et beneficio di lei; il quale è profittevole è di nessun momento che sia per riuscire, non poco sempre mi parrà d'haver guadagnato: perciocchè, se buono sarà giudicato, oltra l'utilità che ne risulta a tutti, non poca gloria essi acquistaranno, della quale io ne sentirò quel maggior contento, che del bene de' loro naturali padroni i buoni sudditi, et fedeli servidori devono sentire; ma quando anchora di niuno valore riuscisse, non però mi parrà haver fatto poco, perciocchè, oltra l'havere mostrato l'animo mio prontissimo à servire, et sodisfare à quel caldo desiderio che tengo di riconoscere in qualche parte l'infinito obligo ch'io hò alla patria mia, potrò forsi esser cagione, che altri più giudiciosi, et di maggior sapere movendosi applicaranno l'animo à dar perfetione à un tanto grando, et desiderato commodo.

Havendo molte volte considerato le difficoltà del Naviglio, il quale ora conduce le merci da Bologna à Ferrara, et molte et grandi, come è noto a tutti quelli che se ne servono, mi è caduto in animo di pensare sare s'altra via ci fosse più breve, ò più atta, ò con minori impedimenti di questa da formare un nuovo Naviglio, che ci conducesse infino al mare, et finalmente dopo molti discorsi fatti, mi sono risoluto sopra il disegno infrascritto; il quale hora di nuovo hò voluto à publica inteligenza divolgare, pregandole à volerlo conferire con i periti suoi, et se lo travaranno riuscibile, abbracciarlo, come cosa di molto honore, et infinita utilità à questa città, et alle altre à chi toccherà. Il disegno adunque è questo.

Intendo, che si faccia un alveo, o stagno che vogliamo dire, da Bologna per linea diritta infino al porto del Cesenatico in questa forma. Voglio, che alla Porta di Strà Maggiore si faccia il porto à man sinistra della strada, e da questo tirando sempre alla costa di essa strada si cominci un alveo d'acqua di larghezza tanta, che porti due barche in pari, et questo sia sopra terra munito da ogni parte d'argini di sufficiente larghezza, et altezza, pigliando per far ciò della crosta del medesimo terreno, in modo che il terreno resti nella sua forma senza lesione alcuna, et (se così piacesse per minor danno de' particolari) che si prenda un poco della strada publica; et se si dubitasse che questi argini così freschi non tenessero l'acqua, mi piacerebbe, che più volte vi si mandasse l'acqua torhida, che riempisse la loro porosità. Et perchè in tanto viaggio s'incorre in molti fiumi, et canali, i quali traversano la strada insieme con la dedutione di questo alveo; però sarebbe necessario, che si facessero Ponti dove bisognasse, sopra quali l'alveo si conducesse fra due salde sponde di muro. L'acqua da riempiere questo stagno, vorrei che si prendesse dalla parte verso la montagna, da molti molini, che vi sono et dalla maggior altezza delle palature di detti molini, si conducesse l'acqua fra dui argini medesimamente sopra terra nel Stagno. Et se quest'acqua alcuna volta paresse troppo, loderei, che si sborasse per diversi rissoratori fatti in diverse parti di questo alveo per questo effetto; et se non si potesse mantener l'acqua in tutti i luoghi nella medesima qualità per la bassezza, ò altezza de' luoghi, consiglierei, che à ciò si provedesse con diversi sostegni d'acqua, secondo che fosse necessario.

Nel porto Cesenatico si facesse un sostegno di grandezza, et larghezza sufficiente, à levar, et ponere la barche per condurle nel stagno, che in virtù di questi sostegni le barche dal mare à Bologna, et da quindi al mare si conduriano nel modo che si fà nel presente Naviglio di Ferrara; et perche la spesa sarebbe di qualche importanza, vorrei, che tutte le città le quali participassero di questo Naviglio facessero la parte sua, cioè Imola, Faenza, Forlì, et Cesena; la qual spesa però giudico, che fosse per esser moderata essendo sempre le calcine, giare, et sabbioni vicini all'opera, et essendo la massegna di Varegnana comodissima; et tanto più, che al ponte di Savena basta aggiuntare à man sinistra il condotto, et così fare à quel dell'Idice, il qual si dice, che si deve fare. Dalla qual opra (se à fine si condurà) non è niuno, che non conosca quanto honore, et quânta abondanza d'ogni cosa necessaria sia per causarsi alla nostra città. Questo è il mio parere, il quale rimetto al giudicio de più periti à giudicare, et alli Signori ad effettuare, bastandomi solamente, come hò detto, di mostrare l'animo mio tutto volto a comune utilità della mia patria, la quale Iddio conservi lungamente.

Di V. in SS buon. Illustrissime stato.

Humiliss. Servitore

Andrea delli Ambrosini

Le principali difficoltà che s'incontrano, volendo dare esecuzione a questo progetto, sono brevamente indicate da una nota manoscrita, che leggesi in calce della surriferita stampa, e della quale è ignoto l'autore. Convien dire però, che cotesta nota fosse fatta circa all'epoca medesima del progetto, perchè lo stile in cui è scritta, è quello stesso che leggiamo nella lettera dell'Ambrosini.

Ecco pertanto le parole di quella annotazione:

"È necessario che da Bologna al Cesenadigo prima sia decaduta sufficiente et proposito tanto per l'andare quanto per il ritornare, et è da advertire che mancaranno l'aque l'estate cominciando da Bologna, et andando in la molte miglia, perchè Savena, l'Idice, la Quaderna, la Gaiana, et altri fiumi et rivi sono secchi l'estate, che non si può pure macinare et la vernata poi, et per le gran pioggie quando ogni cosa corre, difficilmente si può obviare, et regolare I'impeto, et provedere alle rotture dell'acque. Et il porto, che cominciasse e si facesse alla porta di Strà Maggiore, che aqua puo egli havere, et di dove? E tanto piùmancarà e non vi sarà aqua abastanza l'estate, quando che il condotto, ò alveo fosse più largo, perche quanto che l'aqua va più larga, e più bassa, et poca da navicare massimamente l'estate, e per barche cariche".

Bibliografia e sitografia:

- Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Gabinetto delle stampe, Raccolta piante del territorio, altro esemplare della stampa

- Opere della bibliografia bolognese che si conservano nella Biblioteca municipale di Bologna, Luigi Frati, Bologna, Nicola Zanichelli, 1888

- Il Nettuno architetto delle acque. Bologna. L'acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Francesco Ceccarelli e Emanuela Ferretti, Bologna, Bononia University Press, 2018, scheda di Francesco Ceccarelli, pp.126-127

- Un progetto di Giulio II per la Romagna, Richard J. Tuttle, Ravenna, Longo Editore, 2001

- Demolizione del Porto Naviglio, Bibliotecasalaborsa.it

- Bologna Perlustrata, Antonio Masini, Bologna, 1666, p.106 e Bologna Perlustrata, Antonio Masini e Francesco Curti, 1650, pp.108-109

- "Bologna. Il porto al Cavadizzo", Marinella Pigozzi, Il Carrobbio, 1992, pp.273-284

La stampa di Ambrosini è comunque molto interessante dal punto di vista iconografico, in quanto riporta una delle prime incisioni in cui la città di Bologna è rappresentata con elementi raffigurativi realistici (a differenza, ad esempio, della veduta fantastica di Hartmann Schedel nella sua "Cronaca di Norimberga" di fine Quattrocento). Ben riconoscibili, infatti, le sue due torri.

La stampa di Ambrosini è comunque molto interessante dal punto di vista iconografico, in quanto riporta una delle prime incisioni in cui la città di Bologna è rappresentata con elementi raffigurativi realistici (a differenza, ad esempio, della veduta fantastica di Hartmann Schedel nella sua "Cronaca di Norimberga" di fine Quattrocento). Ben riconoscibili, infatti, le sue due torri. Risorse

Risorse